开年伊始,学校高水平科研态势喜人

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,北京信息科技大学深入学习贯彻党的二十大精神,落实全国科技工作会议和北京市第十三次党代会工作部署,坚持“四个面向”,以加快实现高水平科技自立自强为目标,以服务国家和北京市重大战略需求为主线,优化创新生态,精心谋划部署,加强有组织的科研,在服务北京经济社会发展方面发挥了更加积极的作用。开年伊始,学校科研工作者寒假期间坚守科研工作岗位,在各自研究领域深耕不辍,持续产出高水平成果。

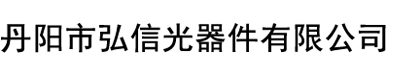

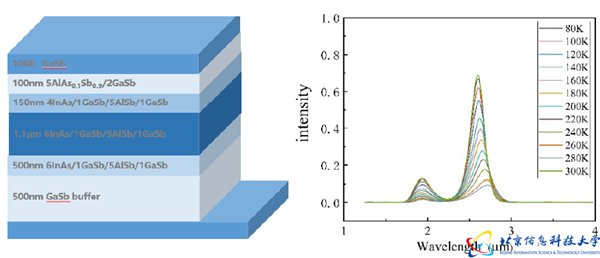

祝连庆教授团队完成InAs/GaSb/AlSb/GaSb短波红外超晶格探测器材料外延,为了降低暗电流以及工作偏压,设计载流子提取器短波pBin结构,变温的超晶格6InAs/6GaSb/5AlSb/1GaSb吸收区的光致发光谱如图1所示,显示其截止波长2.8μm,符合设计值。XRD测试显示吸收区卫星峰半宽为33s, AFM扫描50×50μm大区域下RMS为0.17nm,表面粗糙度小。以上结果表明,实验室已经突破短波红外探测器材料外延技术,为器件加工奠定基础。

图1 外延短波红外超晶格探测器材料全结构及其PL吸收峰

图2 短波红外超晶格探测器的材料外延

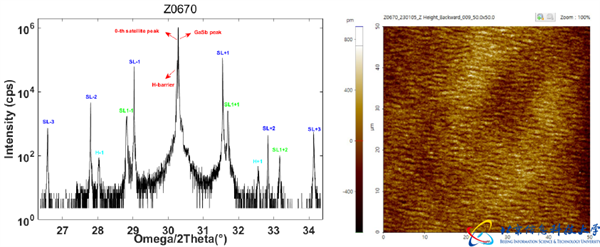

同时实验室开展InAs/GaSb/AlSb/GaSb短波红外超晶格探测器单元器件工艺摸索,探索磷酸:柠檬酸:双氧水的化合物比例,实现较小粗糙度的台面制作,并进行了Al2O3表面钝化的暗电流抑制工艺,且器件的欧姆接触效果较好。以上结果表明,实验室内部已经基本具备短波红外探测器单元器件的完整工艺迭代,为实现短波超晶格红外探测器奠定坚实设计、材料外延、器件加工及测试基础。

图3 InAs/GaSb/AlSb/GaSb超晶格单元器件加工及测试

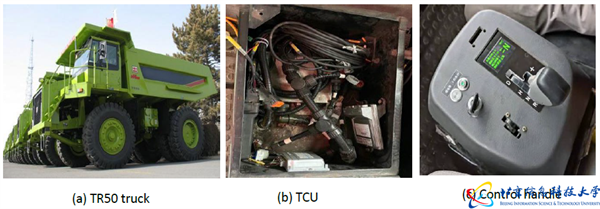

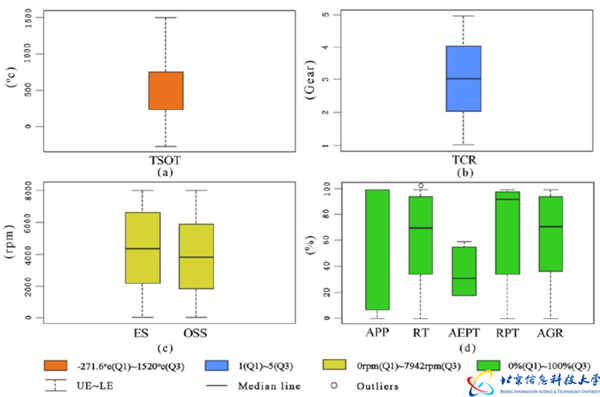

机电系统测控北京市重点实验室主任王立勇教授发表在Expert Systems With Applications(IF:8.665)期刊上的论文“Automatic gear shift strategy for manual transmission of mine truck based on Bi-LSTM network”,通过分析TR50矿车实车数据建立了档位预测模型,并结合深度学习算法,提出了一种快捷、智能、高预测精度的换挡决策方案,提升了特种车辆自动换挡策略在实车的应用效果。

图4 Experimental truck and devices

图5 Box diagram for abnormal value evaluation

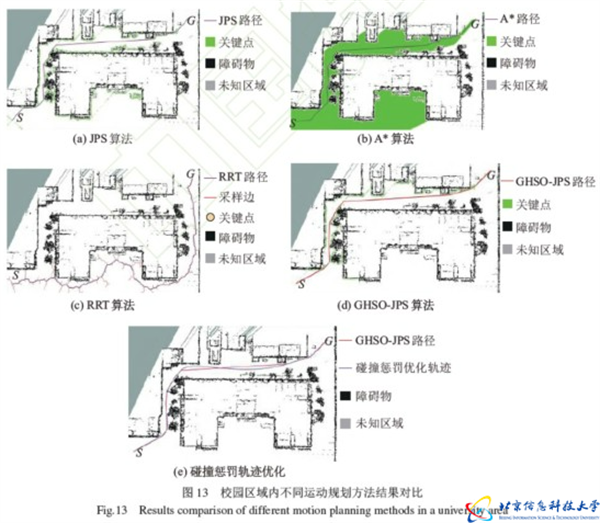

机电系统测控北京市重点实验室主任王立勇教授在《机器人》发表的“基于目标导向和分层平滑优化JPS算法的移动机器人运动规划”论文,提出了一种基于目标导向和分层平滑优化的跳点搜索(GHSO-JPS)算法,并通过多段多项式法和基于斥力势场的碰撞惩罚算法对运动轨迹进行优化。该算法较传统运动规划方法具有更高的路径规划性能、更高的效率及更强的轨迹优化能力。

图6

北京市传感器重点实验室、北京市惯性与声学传感技术工程研究中心秦雷研究员、廖擎玮副研究员所在的新型传感器创新团队在二维材料研究中取得一系列创新进展,发表了多篇高水平论文。

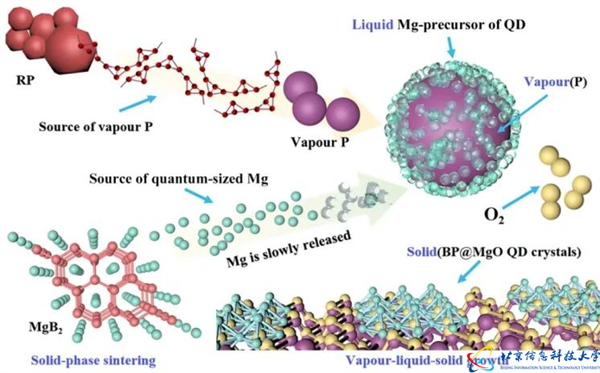

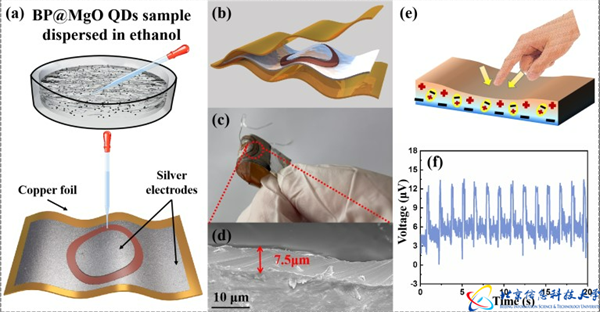

该团队提出了一种Solid-phase–sintering and vapor–liquid–solid生长方法,制备出具有强压电响应的量子氧化物材料——BP@MgO 量子点晶体。该晶体同时具有稳定的晶体结构和高压电响应,可以独立支撑并可与任何器件兼容。团队利用该晶体制备的压力传感器具有较高的压力响应信噪比。通过手指对压力传感器动态施加9-11N的压力,其输出电压图可证明BP@MgO 量子点晶体的压电效应,体现了其在传感器领域的应用潜力。相关成果于2022年11月发表在Journal of Advanced Ceramics期刊上(影响因子11.534,中科院一区TOP期刊),廖擎玮副研究员为论文的第一及共同通讯作者,秦雷研究员为共同通讯作者。

图7 量子点压电晶体的制备原理示意图

图8 应用量子点压电晶体制备的压力传感器

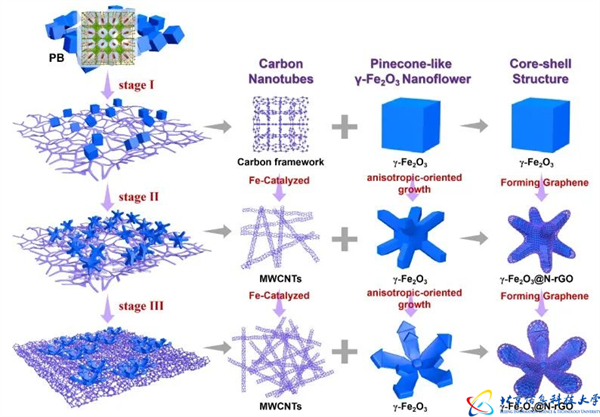

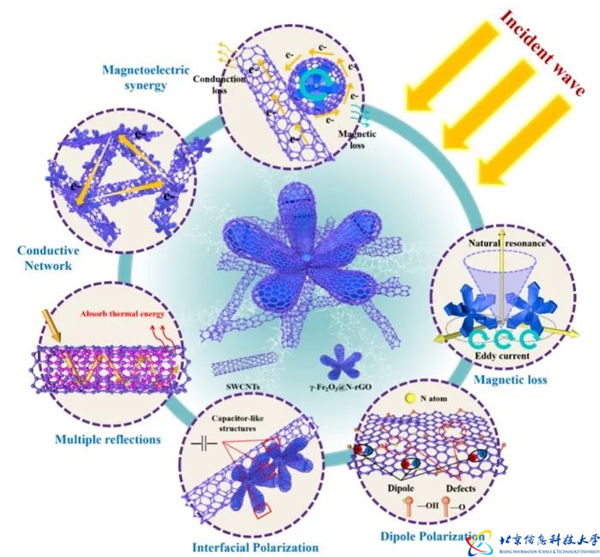

此外,该团队在二维吸波材料领域也取得了创新性的科研成果。采用了基于柯肯德尔扩散效应的原位各向异性取向生长策略,制备出具有多级结构的碳基磁性复合材料γ-Fe2O3@N-rGO@MWCNTs。该多级结构具体为核-壳结构的松果状纳米花结构。上述结构可提供丰富的吸波效应,包括传导损耗,界面极化,偶极极化,涡流损耗和自然共振,特别是松果状核-壳结构纳米花的电磁协同效应,表现出优异的电磁波吸收性能。相关成果于2022年11月发表在Journal of Alloys and Compounds期刊上(影响因子6.371,TOP期刊),廖擎玮副研究员、秦雷研究员为共同通讯作者。

图9 具有多级结构的碳基磁性复合材料制备原理示意图

图10 具有多级结构的碳基磁性复合材料吸波原理示意图

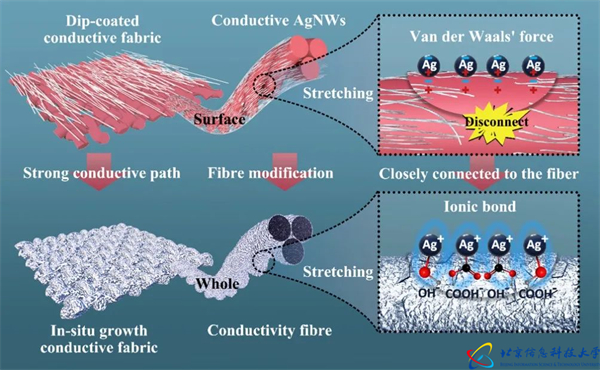

为解决柔性传感器可靠电极制备技术难题,该课题组发展了一种纳米银织物原位生长技术。使得纳米银片与纤维的连接更紧密且不易断开,增加了纳米银片对织物纤维的附着力,最终制得了导电性良好的导电织物,为柔性、可穿戴传感器提供了一种可靠的电极制备手段。相关成果于2022年10月发表在International Journal of Molecular Sciences期刊上(影响因子6.208,TOP期刊),廖擎玮副研究员为本文的第一及共同通讯作者、秦雷研究员为共同通讯作者。

图11 纳米银织物原位生长原理示意图

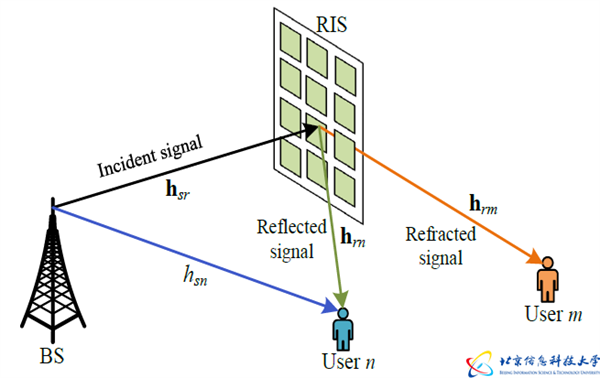

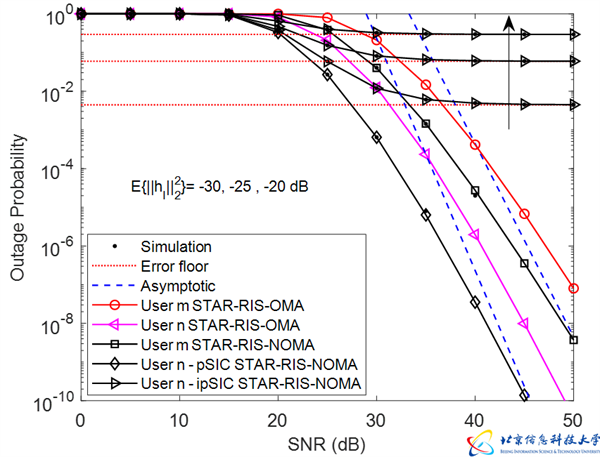

信息与通信工程学院岳新伟副教授在IEEE Transactions on Wireless Communications(IEEE TWC, IF:8.346, 中科院一区Top期刊)上发表论文“Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface Assisted NOMA Networks”,构建了同时透射/反射智能超表面辅助NOMA通信模型,采用相干相移策略刻画了用户的中断概率、遍历速率等指标,揭示了透射/反射单元数等参数对系统理论性能的影响,为6G通信网络的优化设计提供理论基础。

图12 同时透射/反射智能超表面辅助NOMA通信系统模型图

图13 同时透射/反射智能超表面辅助NOMA通信中断性能

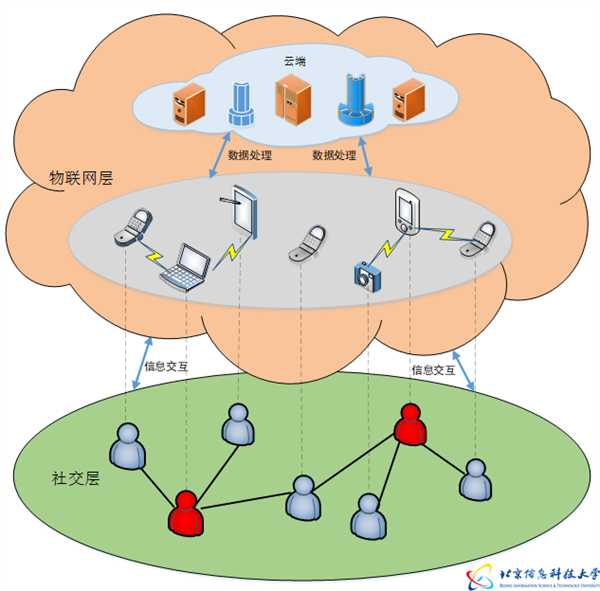

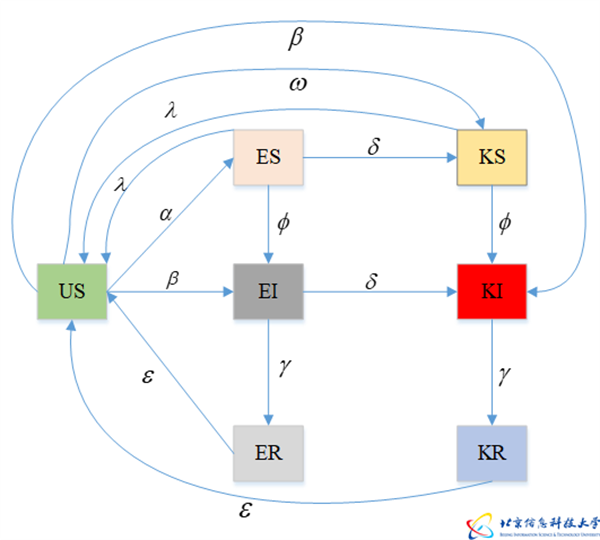

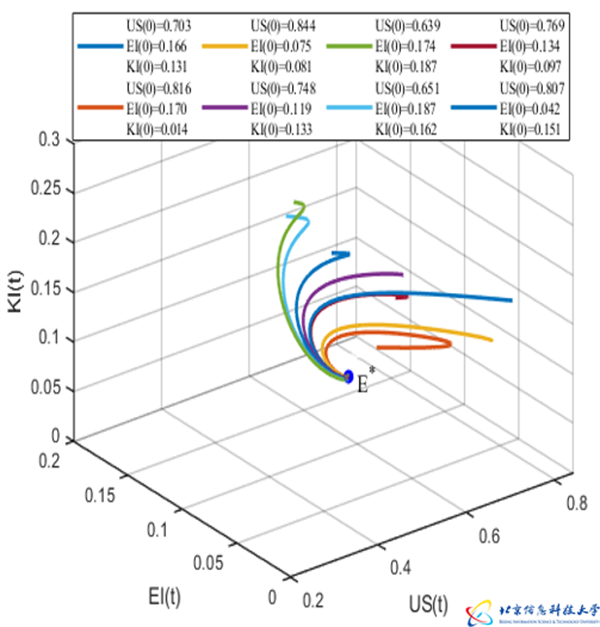

信息与通信工程学院张月霞教授在IEEE Transactions on Network Science and Engineering(TNSE, IF:4.553)期刊上的论文“Cloud-Edge Collaboration Dynamics Information Dissemination Model for Social Internet of Things”,通过传播动力学理论分析了社交物联网耦合节点之间的信息传播过程,提出了一种面向社交物联网的云边协同动力学信息传播模型,能够更好的描述社交物联网的信息传播过程。

图14 云边协同社交物联网动力学模型

经济管理学院张琳副教授、曲立教授与应急管理部上海消防研究所合作在《清华大学学报(自然科学版)》发表论文《重大自然灾害下多灾害点应急物资智能调度优化》。论文针对重大自然灾害事件救援特点,考虑在不确定性条件下,兼顾应急调度成本最低和调度时间最短两目标,构建面向多灾害点的应急物资智能调度模型。选取典型灾害案例,基于三角模糊数方法对不确定变量进行表示,将所构建的模型转变为确定性多目标应急物资智能调度模型,同时引入二维Euclid距离赋权进行模拟运算,对模型求解。进一步利用LINGO软件计算得到各出救点至各受灾点分阶段应急物资调度方案。研究结果可为决策者制定有效救灾策略提供参考。

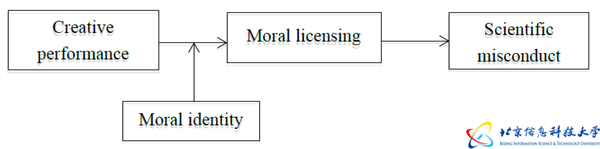

经济管理学院张娜副教授在BMC Medical Ethics(SSCI/SCIE双检索,中科院分区 Q2)期刊上发表论文“Effect of medical researchers’ creative performance on scientific misconduct: A moral psychology perspective”。本篇文章基于道德心理学的视角,通过情境实验和投射技术,对287位医学科研人员的实证研究发现,创造性绩效通过道德许可的中介作用正向影响科研不端行为;并且,该间接效应受到了道德认同的负向调节。本研究结果丰富了科研不端行为的影响因素研究,对科研不端行为的预防具有一定的启示和现实意义。

图15 概念模型图

(供稿:科技处、仪器科学与光电工程学院、自动化学院、信息与通信工程学院、经济管理学院、机电系统测控北京市重点实验室、北京市传感器重点实验室 图片:鹿利单、王立勇、秦雷、张月霞、张娜 编辑:田驰正 审核:杨静)