【毕业季·我和我的导师】朱疆:科研路上的筑梦人

故事从2020年的9月28号开始。

收到一封新的邮件:汤赟你好,我3点半开会,你可以4点半过来。第一次收到朱疆老师的邮件,我激动不已,短短两句话言简意赅,就让我产生一种双向奔赴的感觉。

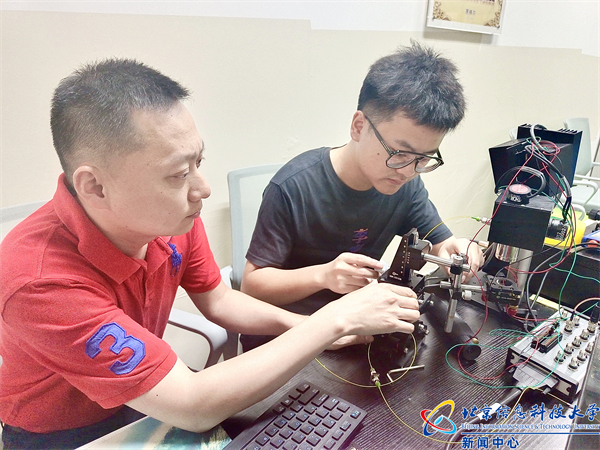

第一次到龙岗路实验室,我的感觉就是三个字“高大上”。朱疆老师带我参观了整个实验室,各种陌生的实验设备和先进的操作系统映入眼帘,让我对未来产生无限的憧憬。接着我被带入到一间会议室,朱老师与其他两位老师对我进行了一次“面试”。在这里,我第一次详细了解到朱老师课题组的研究方向,主要与生物医学光子学,光学相干层析成像领域紧密联系,我对此非常感兴趣,我迫切希望能够加入课题组。我的本科经历以及研究兴趣也让朱老师认为我是一个合适的人选,“面试”结束,达成共识,我也由此正式“签约”龙岗路实验室,加入朱老师课题组这个有爱的大家庭!

研一上学期,我们的主要任务就是认真学习专业课程,阅读领域相关的英文文献。没课的时候,研一的同学们都会一起相约龙岗路实验室,学习氛围温馨融洽。王重阳师兄在研一上期带领我熟悉了OCT系统,我也积极地协助师兄完成一些力所能及的实验操作。每周课题组都有一次例会,朱老师要求我们研一的同学尽量都参加,听听课题组师兄师姐的研究方向,了解实验室的学术动态。初出茅庐的我,时而迷茫,但是和朱老师的每次沟通都会让我对未来坚定信心。朱老师课题组有个非常好的传统:每学期让大家在SPIE会议上找几篇感兴趣或者与自己研究方向相关的文章去深入研究,最后用PPT汇报学习成果。这让大家了解学术前沿的同时,还能让研一的同学顺利确定我们喜欢且能施行的课题。虽然研一的时候专业课程异常繁重,但期末最后的课题组PPT报告大家都非常用心。我的研究课题也正是在那次汇报以后正式确定。

课题正式确立,研一下期立刻开展。万事开头难,课题在起步阶段遇到过很多艰难时刻:实验失败、程序报错、样品异常、硬件问题……各式各样的BUG不断涌现。当自己的能力不足以解决问题时,朱老师和王师兄会耐心指导帮助我,逐个击破难题。算法跑通后,朱老师还会对程序进行细致的检查,不会漏掉任何细节,因为他经常跟我们强调:细节决定成败。这种严谨的科研态度让我感触很深,也奠定了我在未来科研道路上对细节极其苛刻的基础。数据处理完成后接着就是曲线拟合,当时各式各样的拟合方法都使用了,但对待科研“完美主义”的朱老师却始终感觉拟合的不完美,最后我们经过反复尝试,选择自创拟合方法,在朱老师的耐心帮助下,拟合算法成功跑通。当我第一次将“S”型曲线成功拟合出来的那天晚上,我兴奋地将结果告诉了朱老师,那是我硕士期间真正意义上的一次实质性成功。在那之后,我彻底爱上了科研。完整的课题研究还需要更多的工作,重复试验、算法优化、体系变化……这些工作有时也会觉得枯燥,但是在拿到数据结果时,心中的成就感是无法言喻的。研一下期我已经记不清用了几瓶血样了,无数的实验造就了最后的“完美”曲线。

研一下期的那个暑假,我开始了人生第一篇SCI文章的撰写。由于没有任何写作经验,初稿大概花了一个月左右的时间,自认为完成度不错,并在研二开学时自信地交给了朱老师。然而结果却是我意想不到的,打开老师反馈给我的文档,满目的红色批注让我瞠目结舌。朱老师认真负责、尽善尽美的态度感染了我。我也根据批注指导,进行了细致的修改,前前后后大概改了五次,“完美主义”的朱老师也总算认为可以投出了,最终我们决定投《Applied Physics Letters》期刊。那时这个期刊还是Q1区的文章,我其实也已经做好了被拒的心理准备。经过一个月的漫长等待,果不其然,我被APL拒绝了。我并没有特别失望,甚至还有些开心,因为审稿人的意见恰巧说明了研究还存在缺陷,需要及时纠正。根据APL的返修意见,朱老师指导我对论文再次进行了修正,并在原有的基础上增加了一些内容。为了稳妥起见,这一次我和朱老师决定降低标准,试试《Biomedical Optics Express》期刊,这个期刊是生物医学光学领域的较权威期刊,但分区和影响因子都要低于APL,这一次,我充满信心。然而,经过又一个月的漫长等待,得到的结果是再次被拒。我的心态有些崩溃,开始怀疑自己,甚至想放弃。这时,朱老师的鼓励以及对我课题的认可让我找回了自信。我们决定,增加流动凝血实验,打破常规,不破不立!我们将文章的理论、方法、系统、实验等内容再一次进行了升华。第三次,我们决定再次转投APL。这一次,我没有盲目自信,也没有盲目地不自信,前前后后也花费了大半年时间,我以平常心等待了又一个月的审稿结果。2022年4月5日,我发了人生第一篇SCI文章!过程虽然无比艰辛但此刻早已微不足道,这就是科研,带给我巨大的成就感和满足感。在这个过程中我无比感谢朱老师,他亦师亦友,不仅用专业的素质、严谨的态度、渊博的学识给了我技术指导,他的极度负责、温和耐心,也给了我坚强的精神支持,让我在今后的科研道路上受益终身。

在拥有了第一项成果之后,我像是打了鸡血一样,开始疯狂为接下来的目标奋进。专利,SPIE会议论文,综述同步进行。从懵懂无知的科研小菜鸡逐渐转变为热爱科研的追梦人。也正是在此刻,读博的想法随之诞生。我与朱老师进行了深入沟通,告诉了他我想读博的想法,他非常支持我,建议我在原有工作基础上进行延展,争取再发表一篇高质量学术论文。同时,课题需要继续推进,朱老师安排我带领一位研一的师妹一起推进。很幸运,研三的时候我用此间的科研成果获评2022年研究生国家奖学金。

研三下期,我的工作重心主要是博士入学的复试答辩,朱老师非常理解我,并没有给我安排繁重的工作,支持我全身心投入到博士复试准备中去,并经常鼓励我。2023年3月31日,经过重重考验,我获得了浙江大学拟录取的资格。第一时间,我将这个消息分享给了我第一个想分享的人—朱老师,朱老师祝贺了我,衷心地为我高兴。感谢,感恩,感动!

三年时光转瞬即逝,朱老师的科研能力和人格魅力让我铭记于心,我非常感激在人生重要的路程中能遇到这样一位优秀且负责的老师。如今,我即将离开母校,奔赴全新征途,我深深地感谢我的恩师——朱疆教授,感谢您为我的逐梦之路,指明方向!愿您一切顺利!

本文系党委研究生工作部、研究生院2023年“我和我的导师”主题征文作品。作者汤赟,光电学院学生,毕业去向:浙江大学攻读博士。(供稿:汤赟 编辑:李萌 审核:杨静)